【事例あり】カスハラ(カスタマーハラスメント)対策とは?義務化についても解説!

近年話題となっているカスハラ(カスタマーハラスメント)について、独自に条例を施工してその対策を行っている自治体も増えております。

本記事では、カスタマーハラスメントの定義やその対策の重要性について、先行して施行した条例の内容を含めて解説しております。

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策とは

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策とは何かを考える前に、まずカスハラの定義を確認してみましょう。

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客が企業やそこで働く従業員に対し、過度なクレームや要求をしたり、暴言・脅迫をおこなったり、精神的・身体的な負担を強いる行為です。

厚生労働省はカスハラについて下記のように定義しています。

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性にてらして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

つまり、顧客の権利を超えた妥当性を欠く要求やクレーム、言動が社会通念上相当性を欠く暴言などについて、カスハラと定義しています。

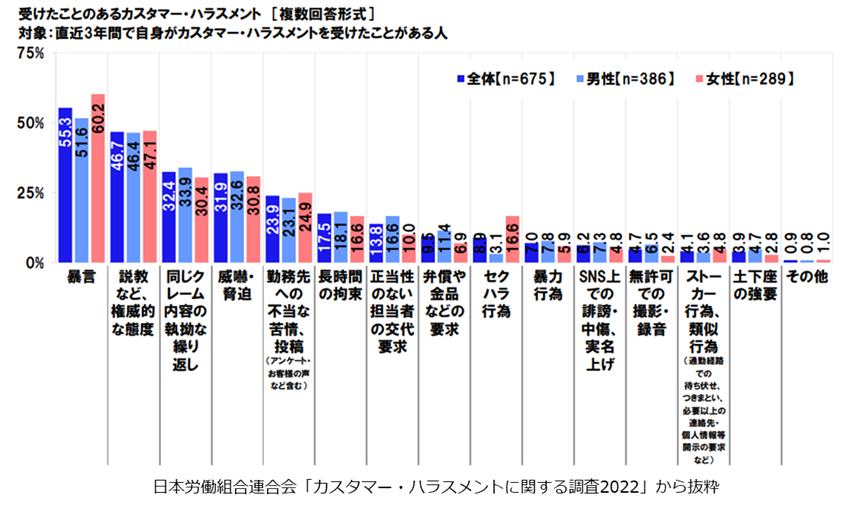

具体的なカスハラ(カスタマーハラスメント)行為

①暴力行為

②暴言・侮辱・誹謗中傷

③威嚇・脅迫

④従業員の人格の否定・差別的な発言

⑤土下座の要求

⑥長時間の拘束

⑦社会通念上相当な範囲を超える対応の要求

⑧合理性を欠く不当・過剰な要求

⑨会社や従業員の信用を破損させる内容や個人情報をSNS等へ投稿する行為

⑩従業員へのセクハラ・ストーカー行為・その他のハラスメント行為

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策とは

カスハラ対策とは、こうした不当な顧客対応から従業員を守り、職場の安全性と健全性を確保するために企業が講じる一連の取り組みを指します。

具体的には、次のような対応が一般的です。

- カスハラの定義と判断基準の明確化

- 従業員向けの教育・研修

- 対応マニュアル・フローの整備

- 音声録音などの客観的証拠の確保

- 管理職によるフォロー体制の構築

特に、初期対応の質が、その後の事態の悪化やエスカレートを防ぐ鍵となります。

カスタマー・ハラスメント対策の重要性

カスハラを放置すると、時に企業に深刻な問題を引き起こします。

例えば、顧客との電話対応で長時間拘束され、本業に支障をきたす可能性や、SNS上で誤った情報を拡散される事によって企業イメージが損なわれ、従業員の生産性も著しく低下し、業績に影響がでる可能性もあります。

また、従業員の離職率の増加にもつながり、人材不足が発生する事もあります。

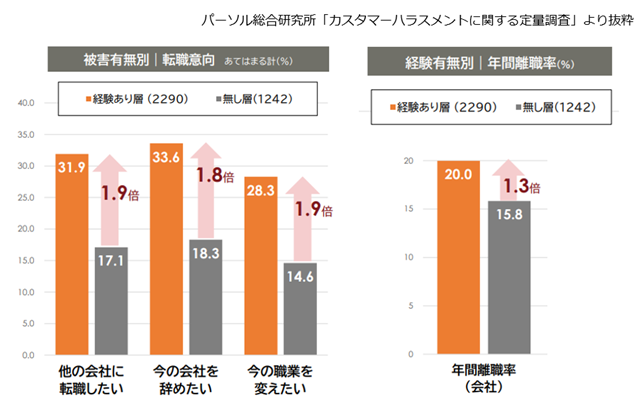

実際にカスハラ経験無しの人と比べて、転職意向や離職率が高くなる傾向があります。 ある調査によるとカスハラを経験した従業員の3人に1人が仕事を辞めたいと思った経験があり、実際の離職率についてもカスハラ経験無しの人と比べて1.3倍高くなるという結果があります。

現代においてカスハラ対策を適切に行う事は非常に重要となっています。

カスハラ(カスタマーハラスメント)が与える悪影響

企業にとって、顧客からのフィードバックは事業改善の貴重な材料となりますが、過度な要求や威圧的な言動、無理な返品・返金の強要など、常識の範囲を超えたクレームは、企業に深刻な悪影響を与える恐れがあります。

カスハラ対応による業務効率化の低下や業務停滞

カスハラ対応は企業にとって重要課題ですが、過度な対応は業務効率の低下や業務停滞を招きます。社員が長時間クレーム対応に追われ、本来の業務が後回しになることで、生産性が落ちサービス品質にも悪影響を及ぼします。

従業員のメンタルヘルス悪化と離職リスク

カスハラの最大の被害者は、第一線で対応にあたる従業員です。

罵声や威嚇行為、過剰な謝罪の強要などにさらされ続けると、心理的ストレスが蓄積し、うつ病や不安障害などメンタルヘルスの不調を引き起こす恐れがあります。

その結果、モチベーションの低下、業務パフォーマンスの悪化、さらには離職といった人材流出に直結するケースも少なくありません。

組織全体の生産性・士気の低下

従業員がカスハラに苦しむ状況は、職場全体の雰囲気にも悪影響を及ぼします。

職場に緊張感が漂い、他の社員も「自分も被害に遭うかもしれない」と感じることで、組織の士気が下がり、チームワークや連携にも支障が生じる恐れがあります。

企業ブランドや信用の毀損

カスハラに対して適切に対応しなかった場合、SNS等での拡散によって企業のイメージが損なわれる可能性もあります。

顧客との接点を大切にする一方で、従業員を守る体制が不十分であると認識されれば、「従業員を大切にしない企業」としての印象を持たれ、求職者からの敬遠や既存社員の士気低下にもつながります。

カスハラ(カスタマーハラスメント)が増加している背景

カスハラが社会課題として注目されるようになった背景には、いくつかの社会的・経済的要因が絡んでいます。

特にこの数年で、企業に対する顧客の態度や要求が厳しさを増し、現場対応が難化している傾向が顕著です。

サービス過剰社会の影響

日本は「おもてなし」の文化が根強い国であり、企業のサービス品質に対する顧客の期待も非常に高いのが特徴です。

丁寧な対応が当然とされることで高いサービス品質が維持される一方で、それが「どこまでやっても顧客が正しい」といった誤った認識を助長する一因となっています。

その結果、過剰な要求や理不尽な態度を正当化する顧客が一定数存在し、現場対応が一層難しくなってしまっています。

社会的ストレスの増加とその転化

近年では、物価高の影響など、先行きの見えない経済情勢などが人々の生活に不安をもたらしています。

こうした社会的ストレスが、顧客の「怒り」や「苛立ち」となって表出しやすくなり、その矛先が企業の窓口や電話対応部署に向けられてしまうこともあります。

デジタル化と対面機会の減少

デジタルチャネルの普及により、顧客と企業とのやり取りはメールやチャット、電話対応が中心となり、顔が見えないやり取りが一般的になりました。

対面時には抑えられていた過剰な要求や攻撃的な言動が、画面越し・音声越しだと心理的ハードルが下がってしまうのも一因です。

情報拡散力の増加

SNSやレビューサイトの普及により、消費者は自分の意見を簡単に発信できるようになりました。

このため、企業側としては不当なクレームであっても、「炎上リスク」を恐れて譲歩せざるを得ない場面も増えています。

こうした環境が、逆に一部の顧客に「クレームを言えば得をする」という誤解を与えてしまっているのも実情です。

カスハラ(カスタマーハラスメント)防止条例について

2025年4月1日よりカスハラ防止条例が東京都、群馬県、北海道、三重県桑名市などで施行されました。

カスハラ防止条例はカスハラを禁止する条項だけでなく、事業者側にも適切な措置を行う事を定義しています。

①カスハラ対策を行う組織の体制づくり

②カスハラを受けた就業者への配慮やケア

③カスハラ対策マニュアルの作成や通話録音装置等の導入によるカスハラ防止への措置

④カスハラを容認しない企業方針の策定や対外的な公表

また、顧客が不利益にならないような対策も必要とされ、カスハラのガイドラインを明確に定め、正当なクレームとカスハラを区別する事も求められています。

カスハラ(カスタマーハラスメント)の義務化とは

令和7(2025)年3月11日、雇用主にカスハラ対策を義務付ける法案が国会に提出され、6月4日に、参院本会議で可決、成立しました。

加害者として想定されるのは、顧客や取引先、施設利用者などです。

企業だけでなく自治体も対象となり、施行は2026年中を目指すとされています。

義務化の内容については、今後、国が策定する指針で示すことになっています。

なお、同法案では、カスハラは「社会通念上、許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害する言動」などと定義されています。

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策の方法

企業がカスハラ問題に適切に対応するためには、単なる「その場しのぎ」ではなく、組織的な取り組みと継続的な改善が求められます。

ここでは、実践的かつ現場に即した対策方法をご紹介します。

社内体制の整備と明確なガイドライン策定を行う

まず重要なのは、カスハラを定義し、どのような行為が許容されないかを明文化することです。

業種・業態によっては、ポスターや掲示物などでカスハラ対策を行っており、不当な要求については応じない事を周知する企業もあります。

これらにより、現場の従業員が判断に迷わず、対応基準に基づいて動けるようになります。

また、ハラスメント対応を管轄する責任部署(人事部・総務部など)を明確にし、被害報告のルートや対応手順を周知することも大切です。

従業員への教育と訓練を行う

定期的な研修を通じて、カスハラの理解と対応スキルを社員に浸透させます。

研修内容には以下が含まれるのが望ましいでしょう。

- カスハラの基礎知識

- トラブル時の初動対応(エスカレーションのタイミングなど)

- 感情的にならないための対応マナー

- 録音・記録の取り方

被害記録の保全とエビデンスの確保を徹底する

対応履歴の記録は、従業員を守るだけでなく、万が一の法的対応にも有効です。

電話応対の内容を記録できる仕組みを取り入れることで、カスハラの「証拠」を残すことが可能になります。

ここで有効なのが、通話内容を録音・自動記録できるツールの導入です。

たとえば「CallKeeperDX」は、顧客との通話内容を正確に保存し、問題があった際にはすぐに振り返ることができます。

管理職・上長によるフォロー体制を強化する

現場の従業員がカスハラに遭遇した際に、すぐに相談・報告できる体制を整えることも不可欠です。

日々の業務でプレッシャーを受ける現場では、上司の理解とサポートがあるかどうかで心理的な安全性が大きく変わります。

管理職には、カスハラを受けた従業員に対してカウンセリング実施など精神的なケアを行う体制が必要で、単なる対応指示ではなく、共感的な姿勢と精神的なフォローも求められます。

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策のポイント

カスハラの深刻化に対応するには、以下の5つのポイントを軸に、実効性のある対策を整備することが重要です。

トップメッセージと企業方針の明文化

カスハラは、個人の努力やスキルだけでは対処しきれないケースが多く、企業としての支援が不可欠です。

経営陣が率先して「従業員を守る」姿勢を明示し、対外的にも発信することが、現場の安心感につながります。

ハラスメント行為を容認しない企業文化を築くためには、経営層からの明確な方針とリーダーシップが不可欠です。

判断基準と対応フローの整備

現場での判断を誤らないためには、「どこからがカスハラなのか」を明確に定義した社内ガイドラインが必要です。

また、被害を受けた際の報告ルート、記録方法、エスカレーション手順など、対応フローを具体的にマニュアル化することで、誰でも適切な行動を取りやすくなります。

対応内容の記録と可視化

カスハラ対応では、証拠となる客観的なデータの記録が重要です。

口頭対応に頼るだけでは、後から内容の確認が難しく、再発防止にもつながりません。

従業員の訓練と心理的安全性の確保

毅然とした態度で対応するには、知識だけでなく訓練が必要です。

ロールプレイを取り入れた研修や、メンタルヘルスケアの導入によって、従業員が安心して対応できる環境を整備しましょう。

継続的な振り返りと制度のアップデート

カスハラの形態は時代とともに変化しており、一度整えたルールも継続的な見直しが求められます。

定期的な事例共有会やモニタリングを実施し、改善ポイントを反映する体制を構築しましょう。企業全体で「学び続ける仕組み」が、長期的な対策成功のカギを握ります。

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策におすすめのツール

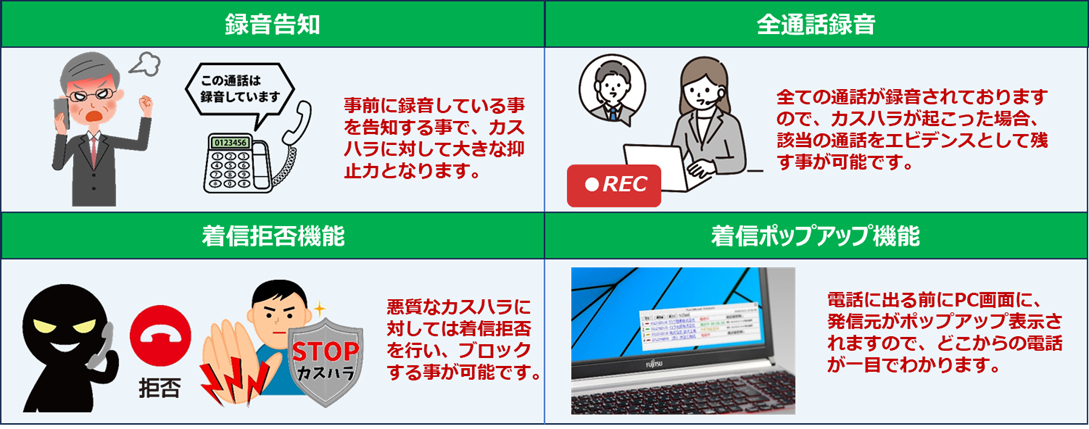

今回はカスハラ対策として、扶桑電通株式会社が提供する「CallKeeperDX」をご紹介します。

CallKeeperDXは電話業務に関する機能をオールインワンで提供している電話業務DXサービスです。

録音告知・全通話録音・着信拒否など様々な機能を1台でご提供しておりますので、カスハラ対策に非常に効果的です。

①録音通知

・事前に録音している事を告知する事で、カスハラに対して大きな抑止力となります。

②全通話録音

・全ての通話が録音されておりますので、万が一カスハラが発生した場合、該当の通話をエビデンスとして残す事が可能です。

③着信拒否機能

・悪質なカスハラに対しては着信拒否機能を使い、ブロックする事ができます。

④着信ポップアップ機能

・電話に出る前にPC画面に発信元がポップアップ表示されますので、どこからの電話か一目でわかります。問題の顧客から電話があった場合、上席にて対応を行うなどの対策が事前に可能です。

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策の事例

ここでは、架空の企業を想定したカスハラ対策のケーススタディをご紹介します。

ケース1:調達部門での「通話録音体制」導入による安心感の醸成

ある製造業の中堅企業では、調達部門に対して頻繁に厳しいクレームが寄せられており、担当者の精神的負担が大きな課題となっています。

特に「納期遅れ」に関する電話応対は過熱しやすく、対応する社員が毎回、緊張感を持って臨む必要がありました。

そこで同社は、CTIシステムを導入。

すべての通話を録音・テキスト化し、問題が発生した場合には記録をもとに検証・共有できる体制を整備しました。

【想定される導入効果】

心理的な負担の軽減と、部門全体の応対品質向上の実現が期待できます。

- 社員から「記録が残ることで理不尽な責任を一人で負わずに済む」との声が寄せられる

- 顧客も通話が録音されていることを認識するため、対応態度が改善する

- 社内で「対応方針の振り返り」ができ、教育研修にも活用される

ケース2:対応履歴の蓄積で「カスハラ常習者」の傾向を可視化

IT関連のBtoBサービスを提供する企業では、特定の取引先から繰り返される高圧的な要求に悩まされています。

現場では、毎回異なる担当者が応対していたため、行為の「継続性」が把握できず、対応に一貫性がありません。

そこで、CTIシステムで顧客ごとの通話履歴を一元管理し、どの担当者がどのような対応をしたかを見える化。

さらに、一定の基準を超える言動があった通話には「リスクタグ」を付与することで、早期に社内で情報共有を行う仕組みを構築します。

【想定される導入効果】

- 「あの顧客は要注意」と社内で認識され、対応が迅速・丁寧になる

- 担当変更や役職者からのフォローも可能になる

- 法務部門とも連携し、継続的な悪質行為に対しては書面対応へ移行できるように

このように、カスハラの傾向を「見える化」することが、早期対応と組織的な防御に直結します。

カスハラ対策のチェックリストはこちら

まとめ

カスハラ被害はSNSの普及や社会情勢の変化などにより、珍しい問題ではなくなってきました。

しかし、カスハラは従業員に精神的・身体的な苦痛を与えるだけではなく、企業の業績にも影響を及ぼす問題に発展する可能性もあります。

企業全体でカスハラは容認しないという姿勢を示し、対策マニュアルの策定や録音装置の導入などを行い、被害を抑える事が大切です。

著者情報

辻 周平

扶桑電通株式会社 ビジネス推進本部

企画部 パッケージ推進課 チーフ

1982年生まれ 香川県出身。2010年扶桑電通株式会社入社。同社関西支店にて運送、製造業界を担当する営業としてお客様の業務課題の解決に向けたICTの導入を数多く経験。

その後2020年に現在のマーケティング職に異動し、お客様の電話を使った業務やカスタマーサポートのプロセスの最適化や効率化、利便性向上等電話業務全般に関わるコンサルティングに従事。日々お客様の電話業務にまつわる課題解決に取組んでいる。